シブヤ大学は、

“見つける学び場”です。

シブヤ大学は、まちのあらゆる場所を教室に、多様な授業を開催しているNPO法人です。

2006年の開校以来、開催した授業は1,600講座以上。これまでに45,000人以上が参加しています。

新着授業

誰でも参加できます!

声優体験してみよう!

~声で映像にいのちをふきこむ~

届け、僕のホヤ愛

〜ホヤを通して東北に想いを馳せる〜

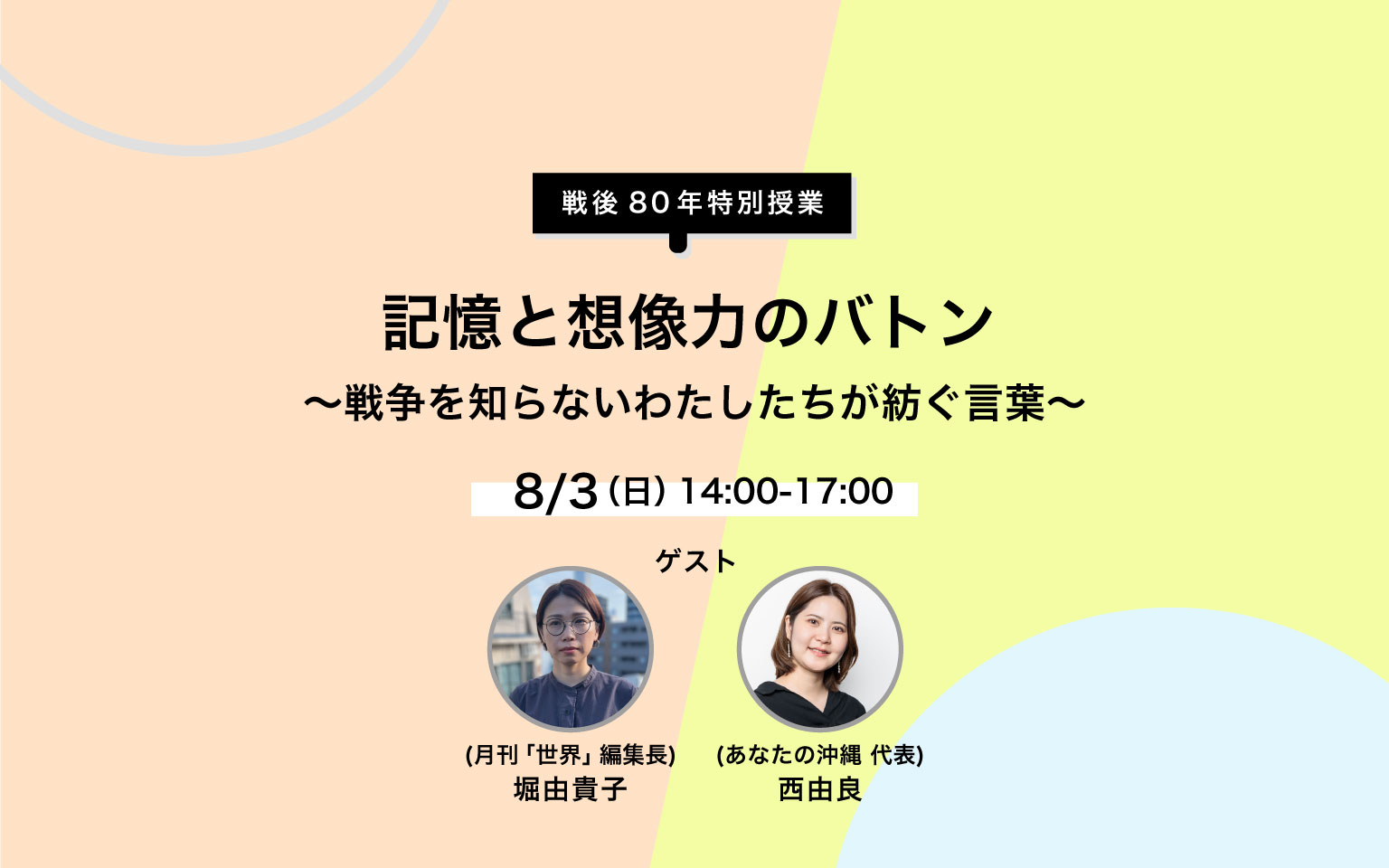

【戦後80年特別授業】

記憶と想像力のバトン

〜戦争を知らないわたしたちが紡ぐ言葉〜

正解のない”はたらく”について

.png)

対話が大事というけれど・・・

~対話のリアルと向き合う座談会~

誰もが働ける社会をつくる

ソーシャルファームを知って、考えて、動きたくなるワークショップ 2025

【第1回】働けないってどういうこと?働くってどういうこと?

最新授業レポート

終了した授業の内容をお伝えします

五里霧中⁉な運動会 〜見えない世界はどう見える?〜

今回の授業は、NPO法人日本インクルーシブ・クリエーターズ協会副代表理事の川口育子さんと、同法人代表理事の本間英一郎さんを講師にお迎えして、「見えづらい世界」を体験してみる授業でした。川口さんは、眼の難病で視覚に障害がありますが、見え方は真っ暗ではなくぼんやりと見えていて、条件が良ければ字も読める状態なのだそうです。今回は川口さんの見え方を再現するために、サングラスを使って特殊な眼鏡を作製しました(以下眼鏡と表記)。真っ暗ではなくてぼんやり見えるというモヤモヤした状態で色んな競技を行ってみようという運動会です。講師の方の自己紹介の後、早速参加者全員が眼鏡をかけて順番に自己紹介をしました。まず眼鏡をかけたら「わーっ」という声が上がりました。こんな風に見えるんだというのが感想でした。夜、豆電球だけの明かりをもっと暗くしたくらいの、ぼんやり見える感じを更に輪郭をぼかしたような状態と言えば良いでしょうか?室内なので、照明の明るい方は白く光って見え、人は輪郭が見えて「そこに人がいるな」というのは分かります。白い服の人はよく見えますが、全員で何人いるのかは分かりません。全てがぼんやり、形がなんとなく分かるくらいです。自己紹介でも「右から順番に」と言われても、前の方が話し終えても次が誰なのか分からないし、椅子から立ったり座ったりもおぼつかなくて、これは大変だぞという感じでした。参加者の方の参加の動機は、「ぼんやりと見える世界を体験したい」「自身も目が良くないので学びたい」「コミュニケーションをしたい」などでした。運動会なのでまずは席を立ってラジオ体操です。お馴染みの音楽が掛かると身体は自然に動きますが、隣りの人や机や椅子にぶつかりそうになるし、ジャンプする時は怖かったです。ラジオ体操の後はいよいよ競技に入りました。1、ポップコーン移し椅子に座ってお箸を持って、片方の皿に入れられたポップコーンをもう一つの皿に移す競技。丸い物ががあるのは分かるけど、お箸でつまむのは勘だけが頼りなので難しい。「塩味のポップコーンだと思って食べてみたら、甘いキャラメルコーンだったのに驚いた」など、見えない状態で食事をすることの難しさを少しだけ味わいました。2、真っ直ぐ歩く眼鏡をかけて、壁に向かって真っ直ぐ歩く競技。歩いて壁まで行きましたが、壁にぶつかる恐怖感もあって歩き方がぎこちなくなります。真っ直ぐ歩いているつもりでも、1mから50㎝くらいはズレてました。アイマスクでも体験しましたが、真っ暗だと更に難易度が上がりました。これは、見えないと横断歩道を渡る時に、向こう側の歩道に上がるつもりが左や右に曲がって歩いてしまうことがあり、自分が左右のどっちに寄ってしまったのか、どこから歩道に上がれば良いかわからないという川口さんの体験から考えられた競技です。3、ニア5メートル眼鏡をかけて真っ直ぐ歩き、自分が5mと思う場所で止まり、距離を測定。一番近い人が勝ちという競技。歩数や勘を頼りにここら辺かなぁと思う場所で止まったが、意外と難しい。これは、自宅近辺で「この辺」と思う入り口などでも「気を抜いて歩いているとわからなくなる…知っている場所だけにショック」という川口さんのお話から、距離が感覚だけでどこまでわかるのか、という実験のような競技でした。4、音を頼りに歩く駅でよく聞く「トイレ案内の音」を体育館の何処かで流し、その音源を探す競技。耳をすまして音源を探りながら近づいて行くと、大体皆んな同じ場所で止まっていましたが、コンクリートの反響だと違って聞こえたり、上からの音はまた違うそうで、駅など雑踏の中で探すのは難しいと感じました。目が不自由な人にとって音は重要な情報ですが、「音の発信場所に対して自分がどちらを向いているかで、右なのか左なのかの案内が変わってしまう」という川口さんの話を聞いて「基点」と「方向」の大切さを知りました。5、点字ブロック体験アイマスクをして白杖を待ち、杖先の感覚と足の裏の感触を頼りに床に敷かれた点字ブロックの上を歩いて速さを競う競技。途中で何箇所か90度に曲がっているので、曲がり角で点字ブロックを見失い、探るのが難しい。探っているうちに自分の向かう方向がわからず、逆戻りしそうになった方もいました。皆んなが終わった後で川口さんに模範を見せていただきましたが、皆んなの時間の半分以下でクリアしたのは流石です!点字ブロックは2種類あり、線状の「誘導ブロック」は「方向を示す」、点状の「警告ブロック」は「道の状況が変わることを知らせる」役割があり、駅のホームの端や階段の手前、横断歩道、分岐部分などにありますが、「その先何があるのか」は分かりません。駅の工事でゴムマットの上にゴム製の点字ブロックが敷かれていることは転落など事故にも繋がりかねません。指摘をしても全く改善されないそうです。本当に見えていない人のことは考えていない社会のあり方に憤りを感じました。…と書きましたが、実際に見えない方のお話しを聞いてみるまでは点字ブロックをそれほど意識していなかったと思います。平らで安全なことが分かっている体育館の中ですら、見えない状態で歩くことは恐怖と不安しかありませんでした。外に出て沢山の人や車や自転車などが行き交う道路や歩道を歩いたり、交通機関を使って目的地まで行くことに伴う困難は、想像するに余りあります。競技の後のお話しで「一口に視覚障害と言っても様々な見え方がある」ということも伺いました。暗い場所で見えにくい夜盲や、視界の中央だけが見えない中央反転、逆に川口さんのように中央が見えない視野狭窄、コントラストの低下や眩しさギラつきで見えにくいなど、見え方やその度合いも様々です。先天的な障害か中途障害かでも違うそうで、先天的な障害の方は全体の一割程度でほとんどの方は中途障害だそうです。視覚障害イコール点字、というイメージを持たれていますが、点字が読める方は少ないそうです。お店で点字のメニューを持って来られたり、食事の時にお箸が使えないと思われてスプーンしか付けて貰えなかったりなど、親切のつもりが逆な場合もありますので、本人に聞いて確認することが大切だと感じました。参加者の皆さんの感想をご紹介します。「眼鏡をかけてみて、ほとんど見えないことがこんなにも怖いということを実感しました」「ポップコーンも取れないし、真っ直ぐ歩くのも大変でした」「点字ブロックは、目が見えない方にとってとても大切なものなのに、意見を取り入れて貰えなかったりするということをお話しを伺って驚きました」「視野が制限されるという体験は面白く怖かったです」「街中で障害のある方に対しての声掛けについて”言葉には責任がある”という話が印象的でした。声掛けをして”大丈夫です”と相手が答えたなら、その言葉は言った側の責任。”大丈夫”と答えたからには、相手にそれ以上する必要はない、だから声を掛けて断られても、あなたは気落ちする必要はない。相手に対して”あなたを気にしてますよ”という気持ちが大切で、それに加えて自分自身が発する言葉一つ一つに責任を持つことも大切、と。普段忘れがちなことの大切さも再認識出来ました」などがありました。全体を通して、視覚障害の大変さを体験してみることの大切さを知りました。それから、思い込みや誤解していることも多い、という現実も知れて良かったです。障害の種類や度合いも様々なので、まずは本人に声掛けして聞いてみることが一番なのだと思います。信号待ちの時に信号が変わったことに気が付かない方がいたら「変わりましたよ」と声を掛かるというような小さなことが助かるそうです。なにも目的地まで一緒に行くとかしなくても「小さなことで良いので声を掛けてみてください」とのことでした。これは障害のある無しに関わらず、全ての方に対して相手のことを気に掛けている、尊重しているという気持ちでいることが大切なのだと感じさせられました。まずはちょっとしたことに気が付くこと、そして思い切って声掛けしてみること、障害のある方や色んな方の話に耳を傾けてみることから始めてみませんか?話を聞く、そして実際に体験してみるということを通して、今回の授業で感じたことでした。まずはお友達になってみるのが一番良いそうてす。川口さん本間さん、ありがとうございました。(レポート:片山朱実、写真:安西仁美)

マチアソビ開発局 〜 いつもの行為を街に連れ出そう! 見慣れたあの場所が遊び場に 〜

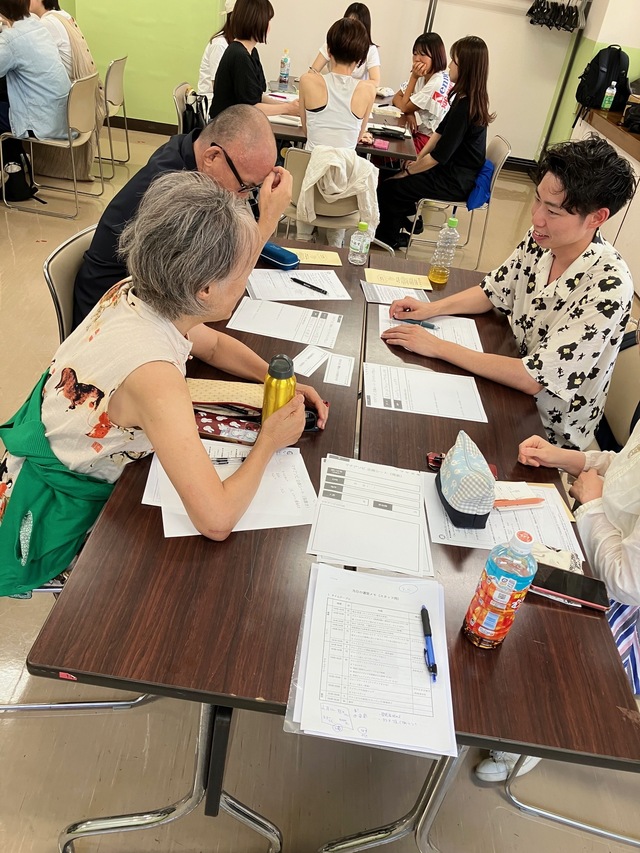

6月28日、上原社会教育館で開かれたシブヤ大学の授業「マチアソビ開発局 〜 いつもの行為を街に連れ出そう! 見慣れたあの場所が遊び場に 〜」。タイトルからしてちょっとワクワクする今回の授業のテーマは、ずばり、“いつもの行為を街に持ち出してみよう”というもの。読書・映画鑑賞・朝ごはんなど、普段は家でやっている日常の行為をちょっとだけ外に連れ出してみたらどうなるのか? そんな問いかけから企画された授業でした。先生は公共空間の使い方を面白く変えてきた笹尾和宏さん。橋の上のディナーや公園での映画会・カラオケ会、河川敷の欄干を利用して持ち寄りパーティーなど、なんだか聞いただけで楽しそうなことを本気でやっている人です。普段は「水辺のまち再生プロジェクト」や「橋ノ上ノ屋台」でも活動されていて、街の公共空間を「もっと自由に使っちゃおうよ!」というメッセージを、いろんな場所で発信しています。この授業のキーワードは「越境」。なんだか難しそうに聞こえるけど、要は“いつもの行為を、ちょっと場所を変えてやってみる”ということ。家の中にとどまっていた日常を、街のなかに連れ出すことで、見慣れた風景がちょっとだけ違って見える。そんな体験を通じて、街ともっとフラットにつながれるようになる。そのためのヒントが詰まった120分でした。授業前半(アイスブレイク/トークイベント)会場に集まったのは20名ほど。まずはカジュアルなアイスブレイクからスタートです。4~5名に分かれて、先生からの質問(公共空間でなにがどこまでできそうか?)をテーマに、自己紹介をしながらグループでトーク。同じ興味を持った人が集まったこともあって、みんなすぐに打ち解けていきました。その後は先生によるトークタイム。笹尾さんが今までやってきた“街あそび”の数々を、写真やエピソード付きで紹介してくれました。例えば「陸橋の上でのディナー」や「遊歩道のスキマを使ったランチ」。日常使っている机や椅子を見慣れた街のスキマへ持ち込むだけで、即席の野外ダイニングに早変わり! シンプルなのに、気の合う仲間との非日常な食卓はめちゃくちゃ素敵な時間になったそうです。他にも「公園で麻雀・合奏を楽しむ」や「芝生広場で映画鑑賞」など、“なんで今まで思いつかなかったのだろう?”っていうアイディアが盛りだくさん。どれも「特別な道具はいらない」「誰かと一緒にやればもっと楽しい」ってことが共通していて、みんなの想像力がどんどん刺激されていくのがわかりました。笹尾さんからは「公共空間は私と私以外の共有の場所。周りの人たちの邪魔にならないように最大限配慮しながら、自分なりの楽しみ方を自由に考えてみるのが大切」とアドバイス。「お店や施設のサービスを利用するだけではなく、自分で楽しむ力を高めることで、“楽しいと感じる基準”を自分でコントロールできるようになる」というお話が特に印象的でした。授業後半(グループワーク/発表)後半は、いよいよグループワークの時間。5〜6人でチームを組んで、あらかじめ準備されていたテーマと条件を選択して「公共空間を活かした自分たちだけのマチアソビ」を笹尾さんと相談をしながら考えていきました。もうこの時点で、場の雰囲気はかなりにぎやか。笑い声が飛び交うグループ、真剣にアイディア出しをしているグループなどさまざま。笹尾さんも、ちょっとした“リアルなツッコミ”をくれたり、「それ面白いね!」と後押ししてくれたり。アイディアだけじゃ終わらない、もしかしたら実現できそう?の一歩がぐっと近づく瞬間でした。各グループから出てきたアイディアは今すぐやってみたくなる企画ばかり。場所の選び方、時間帯、必要なもの…と、いろんな角度から話し合いが進んでいったようすが分かりました。各グループから出てきた「マチアソビ」のアイディア「テーマ:憂鬱な月曜日を最高の日に」×「条件:終電後から始発まで」アイディア:MSAM(みんなで最高の朝を迎えよう)・日曜日の夜に渋谷氷川公園に集合・参加者は自由に過ごしながら朝を迎えて、そのまま会社や学校へ「テーマ:見知らぬ他人との時間の共有」×「条件:15分以内で一本勝負!」アイディア:趣味披露合戦 ~あなたの趣味を知りたい What’s your hobby?~・代々木公園の木の下に集合・対戦用のリングを準備して参加者が1vs1で自分の趣味や特技を披露・意外性などの基準で勝者を判定「テーマ:街の歴史に触れる」×「条件:参加費は無料」アイディア:私の渋谷、あなたの渋谷 星に願いを・渋谷駅のハチ公に集合・七夕用の笹と記入用の短冊を準備・自分たちや街の人たちに渋谷の思い出(歴史)などを短冊に記入して飾る「テーマ:新しい食事のスタイル」×「条件:電源・電子機器の利用禁止」アイディア:緊急開催! じゃない方の食事、最強のご飯のお供を決めろ・北の丸公園に集合・会社の備蓄や賞味期限切れ間近の食材などを持ち寄って調理・できあがった「ご飯のお供」でコンテスト(味・持ち寄った食材の量など)最後は、それぞれのグループがプレゼンタイム。どのアイディアもユニークで、しかもちゃんと“できそう”な手ごたえがあるものばかり。笹尾さんも「授業が終わったらそのまま移動して、ぜひ開催してみてください!」と笑いながら太鼓判?を押してくれました。 今回の授業は、街をもっと自由に楽しむためのヒントが詰まった120分でした。普段の自分の“日常”や“好き”を街に持ち出すだけで、見慣れた場所がちょっと特別な空間に変わる、日常が少しだけ楽しくなる。それって実は誰にでもできることなんだって気づけたのが大きな収穫です。アイディアを持ち寄って、話して、カタチにしてみる。このプロセス自体が、街との新しい付き合い方そのものだったように思います。次は、どこで何をやろう? そんな妄想がふくらむ、楽しくて、前向きな授業でした。(レポート: 奥住 健一、写真:工藤英二)

ショーウィンドウさんぽ2 〜上原から渋谷へ〜

みなさんこんにちは!シブヤ大学ボランティアスタッフのゆかです。街歩き企画第二弾ということで、前回のキャットストリートに続き、上原から渋谷へ。このエリアは、観光などの遊び場というより、そこに住む人たちを感じることができる都心だけれど下町っぽい人情も感じられる街です。私もここに住んで約10年。ほっこりできる雰囲気の街で気に入っています。今回のルートは、上原社教館をスタートし、代々木上原駅横を歩き、ちょっと路地へ寄り道(リノベーションしたおしゃれなカフェや、昔の自宅を利用したお菓子屋さんなど)。上原の商店街を抜け、地蔵通り商店街を経て代々木八幡へ、代々木深町小公園の話題になったスケルトントイレ(中に入ると見えなくなる)に立ち寄り、神山商店街から渋谷までをみんなでワイワイお散歩。先生は、前回同様、建築家のいさぽん(諌山俊之さん)です。普段から自転車で都内を走りまわって発見を楽しんでいる先生で、今回もこの企画のために、朝から晩までいろいろリサーチされていました。興味・関心・好奇心という言葉がぴったりで、ちょっと引くぐらいの熱量です(笑)その熱量のおかげで、みなさんにとって本当に楽しい学びのある街歩きになったのではないでしょうか。参加者のみなさんの理由も様々で、かなり前に街歩きに応募して抽選で当たったのに、コロナで中止になってしまい、今回はやっと念願叶って楽しみに来ました!という方や、近所にお住まいで先生より街の歴史に詳しい方、以前はこの辺に住んでいてよく歩いている道だったけれど、あらためて意識して歩くとどんな感じなのか、前回のキャットストリートの街歩きに参加して建築など立体物が好きで、楽しみに来ました!など様々でした。 諌山さんお手製のマップを片手に、商店街を建築目線や、歴史、またその場所の地形などを織りまぜながら、住む人のエピソードなども聞くことができ、普段無意識に通り過ぎている道を、あれこれ、それぞれの気づきと発見を大切にしながら歩く感じが、シブヤ大学らしくて素敵でした。諌山さんを先頭とした、建築のお話を聞きながら歩くグループと、後方は美味しい肉まん屋さんやファッション雑貨屋さんを見たり、おすすめのパン屋さんの話をしたりと、やっぱり街歩きならではの歩いている途中で見つける楽しさも感じられ、みなさん思い思いの時間を楽しまれたように感じます。 最後のカフェでの感想では、「タイルの使い方やショーウィンドウの個性が楽しい」「宇田川の暗渠沿い、日ごろ通っている道だけど違うポイントで街を眺めることができ良さを再確認した」「スケルトンのトイレが印象的」「インバウンドも多く、新しいニーズを感じる」「何の店かわからないけれど、面白い」「住んでいる人たちがつくっていく、ひとの思いが感じられる街」「道路の問題なども勉強になった」「妻から可愛いカフェがあったら写真を撮ってきてと頼まれた」「自分一人で歩いても発見があまりなかったと思うが、みんなで歩くことで新しい発見があった」「古いものが今も現存しているのがすごい。大事にしている」「都会的な建物も良いが、昔の建物は楽しんでつくっていると感じた」「普段は目的地を目指すが、今回は看板の違いや商店街の違いを発見。今まで建物というよりは商品を見ていたが、あらためて建物を見る機会になり良かったです」などなど、それぞれの感じたお話をしてくれました!最後に、真夏のような暑さでしたが、みなさん活き活きと楽しまれた感じが表情から伝わってきて、大満足な一日になったのではないかと思います。私も後日もう一度足を運んでみたい場所をいくつか見つけたので、今度はゆっくり自分ペースでも楽しんでみようと思いました。このショーウィンドウさんぽをきっかけに、いろいろな街や近所など散策してみるのも面白いかもしれません。もし、第三弾があったらまた参加してくださいね!(授業レポート:竹鼻ゆか/写真:高橋ゆめ)

キャンパスニュース

お知らせやコラムなど

コラボレーション

企業・自治体などとのコラボレーション事例

シブヤ大学に参加しませんか?

シブヤ大学は誰でも気軽に参加できる学び場です。

興味のある授業を受けてみたり、ボランティアスタッフとして学ぶ場をつくったり、関わり方は人それぞれ。

あなたの参加をお待ちしています!